“Sono orgogliosa del film “Il principe della follia” per come ha affrontato i temi della disabilità e dell’inclusione, in un mondo in cui è ancora difficile vivere e accettare la diversità. Presto uscirà un romanzo, non mi piace appartenere solo al cinema. La dignità non ha un tetto, ma un respiro. L’arte cerca di comprendere, non di schierarsi. A Torino, razionale e misteriosa, industriale e poetica, non mi sento straniera”.

Avevamo intervistato due anni fa l’attrice italo-svizzera Christina Andrea Rosamilia, dopo la prima di “Peripheric Love”, ambientato nella Torino operaia.

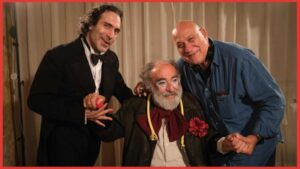

Dopo gli impegni in diverse pellicole di livello su temi sociali, ha preso parte a “Il principe della follia”. Un lavoro scritto e diretto dal regista Dario D’Ambrosi, creatore del movimento teatrale chiamato “Teatro Patologico”, legato al mondo del disagio mentale, che ha riscosso enorme successo nella sua anteprima alla Festa del Cinema di Roma.

Una pellicola originale, complessa, per certi versi grottesca, girata nelle Marche, in Vallesina, dove un presentatore tv mette in vendita la famiglia.

Il film, con Andrea Roncato e Alessandro Haber, parla di diversità e disabilità, oltre gli stereotipi, per promuovere rispetto e inclusione.

Due anni fa ero rimasto colpito dalle sue parole incipit della precedente intervista “Auspico maggiore inclusività nel mondo del cinema per minoranze e famiglia LGBT e invito tutti a liberarsi, a mettersi in gioco, a provarci”.

Christina Andrea Rosamilia, per un’attrice non è facile esprimersi con continuità in lavori che affrontano tematiche profondamente sociali. Con “Il principe della follia” il suo percorso di coerenza professionale ha trovato un’ulteriore conferma?

“Sì, direi che Il principe della follia rappresenta un ulteriore passo coerente nel mio percorso artistico. Per me, affrontare ruoli legati a tematiche sociali non è solo una scelta professionale, ma anche personale: è un modo per interrogarmi sul mondo, per restituire un frammento di verità, anche scomoda, attraverso l’arte. Ogni volta che interpreto un personaggio “ai margini”, sento di entrare in contatto con una parte più autentica dell’essere umano, quella che non si nasconde dietro le convenzioni”.

Per il regista Dario D’Ambrosio le persone con disagi mentali “sono il sale della vita, da cui possiamo imparare molto”, e il film è un messaggio d’inclusione, tema a lei caro. Ma a che punto siamo su diversità, disabilità e inclusione? Molte cose sono cambiate, ma…

“Sì, credo che ‘Il principe della follia’ abbia contribuito ad aprire un varco importante su un tema ancora poco esplorato: quello della salute mentale. Molte cose sono cambiate negli ultimi anni, ma siamo solo all’inizio di un percorso. Parlare di diversità, disabilità e inclusione significa innanzitutto cambiare lo sguardo, imparare a vedere la persona prima della sua condizione. Mi piace pensare che raggiungeremo una vera inclusione quando nei film, come nella vita, persone con disabilità, o considerate “diverse”, potranno essere presenti, senza che la loro presenza diventi un elemento straordinario o sensazionale. Quella sarà la prova che l’inclusione è diventata reale: spontanea, naturale, non imposta né strumentalizzata. Per me l’inclusione autentica nasce dal riconoscimento della dignità e della complessità di ogni individuo e il cinema, con la sua forza di racconto e di empatia, può e deve essere uno strumento potente per costruire questo nuovo sguardo”.

Nella pellicola si cerca di andare oltre la vicenda, cogliendo, attraverso i flashback, la complessità dei personaggi? Significativa la famiglia che non è mai riuscita a sopportare il peso di un figlio disabile dalla nascita.

“Sì, credo che nel film si vada davvero oltre la semplice narrazione dei fatti. I flashback servono proprio a entrare nella memoria emotiva dei personaggi, a capire cosa li ha resi quello che sono. La storia non è solo quella di un ragazzo con una disabilità, ma anche di una famiglia che non è riuscita a reggere il dolore, la paura, forse anche il senso di colpa. Quel peso diventa un muro che separa, ma allo stesso tempo ci racconta quanto sia difficile, ancora oggi, accettare e vivere la diversità dentro le mura di casa. È un tema che tocca corde profonde: non c’è giudizio, ma il tentativo di comprendere. Il film invita a guardare oltre le apparenze, a riconoscere la fragilità come parte della nostra umanità”.

Come si è trovata sul set con Dario D’Ambrosi e con il suo cast?

“Mi sono trovata molto bene. Dario D’Ambrosi ha un modo di dirigere intenso ma rispettoso, e sul set si respirava una grande umanità. Con il cast si è creata una sintonia naturale, fatta di ascolto e fiducia reciproca”.

Che ci può dire di un personaggio come Andrea Roncato, alle prese con un ruolo completamente diverso da quello che lo rese famoso nei film leggeri degli anni ’80?

“Andrea è una persona che stimo e ammiro profondamente. In questo film dimostra ancora una volta la sua straordinaria versatilità: ha saputo reinventarsi nel tempo, passando con naturalezza da ruoli leggeri a interpretazioni più intense e complesse. Credo che questa capacità di mettersi sempre in gioco sia una delle sue qualità più grandi. Inoltre, apprezzo molto il suo impegno personale — insieme a sua moglie — nella difesa dei diritti degli animali. È un aspetto che racconta la sua sensibilità e la sua coerenza umana, qualità che si riflettono anche nel suo modo di essere artista”.

Come si è trovata nelle Marche, location per la realizzazione della pellicola?

“Molto bene. Le Marche sono una regione che amo tanto. Poco conosciuta, o meglio, poco pubblicizzata. Ma forse è meglio così”.

Cosa pensa del mondo del cinema? E vi sono altre realtà in cui le piace o le piacerebbe esprimersi?

“Il cinema rimane la mia grande passione, ma mi incuriosiscono tutte le forme artistiche che sanno raccontare l’essere umano. Il mio prossimo obiettivo è la scrittura: ho in caldo un romanzo che spero di pubblicare quanto prima. Mi piace l’idea di non appartenere esclusivamente al cinema, ma di poter avere una voce mia, personale, attraverso un mezzo intimo e profondo come la scrittura”.

La politica la coinvolge o come tanti non va a votare?

“La politica mi coinvolge, come credo debba coinvolgere ogni cittadino consapevole, ma resta separata dalle mie attività artistiche. Ovviamente vado a votare, ma per scelta preferisco non esprimermi pubblicamente su questioni o ideologie politiche. Credo che l’arte, per sua natura, dovrebbe aspirare a una forma di neutralità: non perché ignori la realtà, ma perché la osserva da un punto di vista più ampio, libero dai vincoli di parte. L’arte autentica nasce dal desiderio di comprendere, non di schierarsi; di porre domande, non di fornire risposte precostituite. È chiaro che questa è una sorta di utopia -ogni artista è figlio del proprio tempo e inevitabilmente porta dentro di sé una visione del mondo – ma penso che mantenere quello spazio di libertà sia fondamentale per permettere all’arte di restare davvero universale”.

Molti esponenti politici, per non parlare dei sistemi autocratici e dell’America di Trump, disprezzano e reprimono il mondo woke?

“Credo che ogni tempo abbia le sue parole chiave e i suoi conflitti. “Woke” oggi è una di quelle parole che dividono, ma dietro ci sono temi importanti come sensibilità, ascolto e rispetto dell’altro. Non amo le etichette, soprattutto quando semplificano realtà complesse. Per me l’importante è continuare a coltivare empatia e consapevolezza, indipendentemente da come le si voglia chiamare. L’arte, in questo senso, non deve scegliere da che parte stare: deve osservare, interrogare e raccontare. È questo che la rende viva”.

Quali sono i suoi prossimi obiettivi artistici e qual è un suo sogno ancora da realizzare?

“Scrivere. Forse per dimenticare il cinema, o per amarlo meglio, da lontano. Staccarsi è un gesto lento, come togliersi una pelle che si è abitata troppo. Vorrei innamorarmi di un sogno nuovo, che respiri da solo. Aspetto ancora quel ruolo che salva o che condanna, non so più quale dei due. E la felicità… forse è solo un’inquilina distratta, che ogni tanto passa, senza bussare”.

Lei a 24 anni è partita per gli Stati Uniti da sola, passando a Siviglia, Ibiza, Londra (dormendo anche per strada). Un background non facile che le ha fatto conoscere le difficoltà di tante persone?

Partire è stato come gettarmi nel vuoto e sperare che il vento sapesse riconoscermi. In Spagna ho imparato la fame e la bellezza. Siviglia mi ha dato il calore del sole e la fatica del sudore, Ibiza il silenzio dopo la musica, quel momento in cui resti sola con te stessa e capisci che la libertà può far paura. A Londra ho trovato la pioggia, il rumore dell’anonimato, ma anche la forza del passo che non si ferma. È lì che ho capito che si può dormire per strada e sognare comunque, che la dignità non ha un tetto, ma un respiro. In America ho lasciato il cuore. Lì tutto sembra possibile e impossibile nello stesso istante. L’America ti inghiotte e ti restituisce diversa, più vera forse, più fragile. Affidarmi è stato questo: attraversare i luoghi come si attraversano le persone, rischiando sempre di perdermi. Ma è solo perdendomi che ho imparato a restare. Il rischio è la forma più onesta della libertà”.

E’ nata e cresciuta a Bellinzona, nella Svizzera italiana: dopo Londra, ora vive ancora a Torino. Che pensa di Torino e come si trova in realtà così diverse?

“Benissimo. Non si può non amare Torino. È una delle città più eleganti e insieme più umane d’Italia. Mi affascina la sua doppia anima: razionale e misteriosa, industriale e poetica. È una città che accoglie, che sa essere inclusiva senza proclamarlo, semplicemente attraverso la sua calma e il suo ritmo discreto. Dopo aver vissuto in luoghi così diversi (dalla Svizzera alla Spagna, da Londra all’America), Torino per me rappresenta un equilibrio raro: un posto dove posso finalmente fermarmi, respirare e continuare a creare, senza sentirmi straniera”.

Link all’intervista del dicembre 2020 per la presentazione del cortometraggio “Lola”.